– Attenzione agli impresentabili –

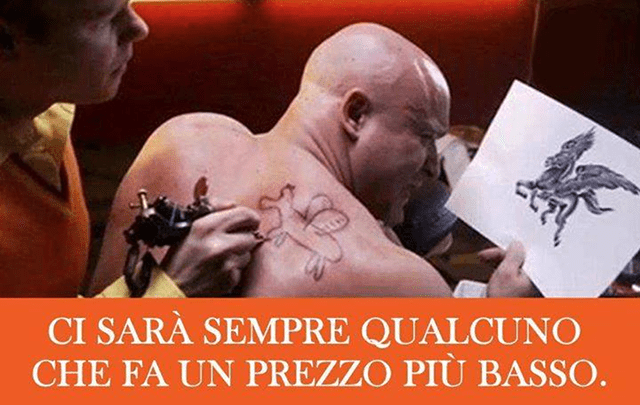

A distanza di 5 anni voglio fare un’aggiornamento a questo articolo anche come piccolo sfogo personale perchè mi è arrivato per le mani un “robo” che mi ha lasciato una grande amarezza in bocca. Degli accrocchi costruiti dai cantinari ne ho già parlato nella vecchia versione di questo articolo che rimane sotto ma quando senti parlare da tutte le parti di una nuova marca artigianale che sta avendo successo… non un cantinaro ma un professionista, che leggendo sui social sembra che sia la manna dal cielo, il nuovo dio degli amplificatori valvolari… “Bellissimi”… “Costossisimi”… “Tutti li vogliono”… “Ne sta vendendo un sacco”… Poi un povero disgraziato te ne porta uno e vedi… Bhe scusatemi se dopo tanti anni a cercare di lavorare nel modo migliore, dopo tutti gli sforzi che ho fatto anche io per produrre qualcosa di mio che sia ben fatto vedere queste cose mi fà arrabbiare parecchio e allo stesso tempo mi sento stupido perchè sostanzialmente ho l’impressione che essere seri e voler lavorare bene sia una cosa inutile o quasi controproducente perchè per avere successo e vendere i propri prodotti in questo mercato apparentemente bisogna fare l’opposto, ossia costruire male, predicare cavolate e sparare prezzi altissimi.

Anche se spendete tanto potreste rimanere fregati

Ovviamente non citerò la marca, ho fatto foto e video delle mie prove ma non posso pubblicarli perchè renderei riconoscibile il prodotto ma vi posso solo raccontare la storia a parole. Ho questo cliente che ha comprato questo amplificatore e mi dice di aver dei problemi, con un’apparecchio nuovo che dovrebbe costare come 7/6mesi di stipendio di una persona normale, molto di più del mio attuale prodotto di punta. A un tale prezzo ci si deve aspettare (e si deve pretendere) un qualcosa costruito in modo impeccabile invece il cliente lamentava diversi difetti:

- Trasformatore di alimentazione che vibrava.

- Zoccolo di una delle 4 valvole pilota che non teneva salda la valvola.

- L’amplificatore era un’integrato con 4 ingressi e quando passavi da un canale all’altro continuavi a sentire in sottofondo il segnale del canale precedente (e non si dica che per risolvere questo problema bisogna fare i dual mono!)

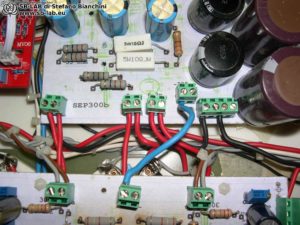

Giro l’apparecchio e già trovo che il fondo non è una lamiera tagliata in modo professionale ma un lamiera forata presa da un “brico”. Apro e trovo un “bellissimo” cablaggio in aria povero di ancoraggi con diverse pezzi fissati al nulla ma appesi semplicemente ai fili, roba incollata al piano col bostik (le viti queste sconosciute). Controllo telecomando e vumer fatti con schedine cinesi incollate pure loro. Groppi di fili sulla vaschetta della rete 230 con saldature orrende. L’interuttore di accensione di plastica di quelli che compri per 2€ al pezzo che sono destinati a sfondarsi in pochi mesi… Che pirla che sono io che per il mio phoenix uso un pulsante in acciaio antivandalo che costa quasi 70€, non trovate che sia stupido usare componenti costose e di alta qualità per un prodotto che costa diverse migliaia di €? non è meglio usare la roba più loffa ed economica che trovi? Tanto quelli che ti comprano la roba non capiscono un cavolo.

L’amplificatore vantava di avere ben 3 ingressi sbilanciati e uno bilanciato ma poi vado a vedere e l’ingresso bilanciato usava solo una fase, quindi inutile apparenza; era un ingresso sbilanciato anche lui. Tutti i segnali degli ingressi non venivano commutati subito li a ridosso degli RCA ma una lunga matassina di fili assolutamente non schermati a mo di stendipanni partiva verso il commutatore anteriore ed è li che per via capacitiva tutti i fili paralleli si passavano il segnale uno con l’altro.

Scopro che come pilotaggio c’erano 2 doppi triodi uno dei quali con le sezioni in parallelo che si sarebbe potuto sfruttare come sfasatore long tail per accettare anche l’ingresso bilanciato ed effettuare correttamente la cancellazione dei disturbi che dovrebbe essere la caratteristica delle linee bilanciate e che funziona solo se dalla parte ricevente il circuito è fatto a questo modo.

L’induttanza della cella CLC non era traferrata ma con i lamierini intercalati, quindi nucleo chiuso = saturazione molto probabile.

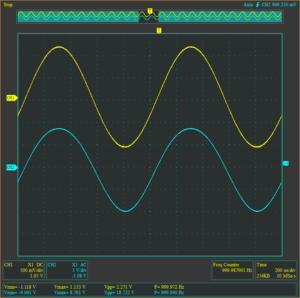

Vado a misurare l’isolamento tra terra e la fase/neutro della VDE e scaricava a 2100Vca (dovrebbe almeno arrivare a 3kV), immagino che sia colpa del mal cablaggio provo a scollegare il trasformatore di alimentazione, faccio qualche prova e tra il primario e uno dei seconari sembrava scaricare a 1500Vca. Quindi provo un trasformatore di uscita e scaricava tra primario e secondario ad appena 700Vca.

La richiesta del cliente era che sistemassi tutto il cablaggio, risolvessi la diafonia tra gli ingressi e il trasformatore di alimentazione che ronzava oltre a costruire una copertura per comprire le valvole visto che le 4 grosse finali in classe A scaldavano come vulcani, ma dopo tutte queste cose ho deciso che l’unico posto per quell’amplificatore era la discarica.

Quindi se andare a comprare qualcosa, anche se è una ditta, non fermatevi a scritte come “zero feedback” e “cablaggio in aria” per giudicare se è buono o no. Se vedete una rencensione online con una foto del dentro dove si vedono chiaramente liane e condensatori appesi come palline di natale o zoccoli di valvole avvitati al legno e sotto scritto “Bellissimo cablaggio in aria” tenete presente che se questi li pagate dicono pure che Mariangela Fantozzi è missitalia, quello non è un bel cablaggio in aria, ma per niente!

A mio parere, questi individui insieme ai loro corrispettivi cantinari rappresentano una minaccia per il mercato degli amplificatori valvolari, danneggiandone la reputazione e la fiducia dei consumatori. Purtroppo, non tutte le persone sono in grado di riconoscere le fregature che hanno acquistato, ma è importante che si diffonda la consapevolezza sui rischi legati all’acquisto di apparecchi mal costruiti.

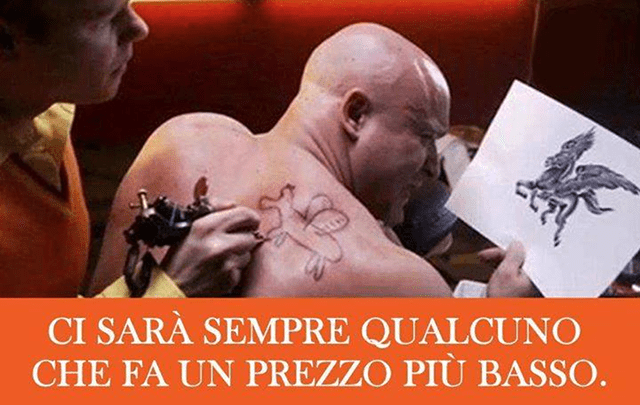

“Chi poco spende butta i suoi soldi…”

Sono stato spinto a scrivere questo articolo dopo alcune vicende che mi sono capitate negli ultimi tempi, volevo quindi condividere con tutti le mie idee nella speranza che possano essere utili ad altre persone per non cadere nelle stesse trappole in cui altri sono già caduti. Il mondo dell’HiFi, specie quello valvolare, è popolato di aziende, produttori grandi e piccoli, bravi e meno bravi, hobbysti autocostruttori e gente che ci prova o fa finta. In mezzo a tutto questo marasma di cose spesso una persona che vorrebbe comprare un’apparecchio si trova di fronte a tantissime scelte e talvolta, purtroppo commette errori madornali. Il mio intento non è quello di cercare di definire quello che sia un’apparecchio che va bene o uno che va male, quello che suona bene e quello che suona male (visto che spesso questa cosa dipende dal gusto personale) ma piuttosto cercare di distinguere almeno grossolanamente cosa sia costruito in modo accettabile da ciò che invece non merita considerazione e i ragionamenti che talvolta portano alcune persone a commettere errori.

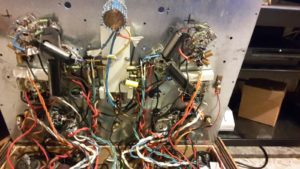

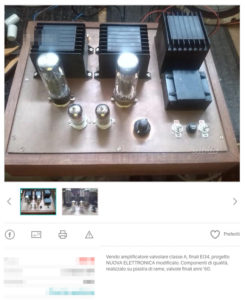

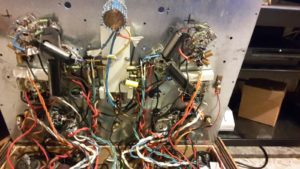

Iniziamo con questo 300B costruito da ignoto, veniva presentato come una sontuosissima configurazione dual mono in unico involucro, due alimentazioni separate (addirittura), attenuatore a scatti (perchè i potenziometri vanno male) condensatori carta olio (wow! suono pazzesco), è stato venduto per 700€ da un sito di annunci, la povera persona che l’ha comprato però lamentava un suono piuttosto moscio, una gamma acuta poco brillante (decisamente tagliata) e la presenza di fruscii fastidiosi sopratutto su uno dei canali. Mi è stato chiesto di dargli un’occhiata e quando mi arriva (un pacco pesantissimo che probabilmente superava i 40kili col vettore di SDA che mi insultava per questo), lo apro a mi trovo davanti a qualcosa che definire imbarazzante è poco…

Se le due foto qui sopra non fossero abbastanza evidenti spiego che la piastra nera che si vede nella foto iniziale era fissata col il VELCRO, e il montaggio dentro era indecente, un malloppo di fili privo di senso, c’erano condensatori caricati ad alta tensione a filo con la lamiera del coperchio e isolati semplicemente da una striscia di nastro isolante bianco appoggiata sopra, altri condensatori (non visibili) nascosti dietro la matassa di fili che si “reggevano” a degli spezzoni di rame NUDO, biadesivo e colla a caldo e che ovviamente si erano staccati e ciondolavano. Nel viaggio con il corriere il peso dei trasformatori li ha letteralmente scardinati dalla loro sede, siccome erano fissati con viti sottodimensionate avvitate a del compensato di pioppo… Per finire i trasformatori d’uscita erano di quella solita marca commerciale che non cito la cui banda passante reale (non quella dichiarata nell’etichetta che è sempre 30hz-30khz) termina sempre a 15khz -3dB… Mi meraviglio poi che questo “coso” abbia retto il primo viaggio fino al primo cliente senza produrre un fuoco d’artificio appena collegato alla presa di corrente, ho visto tavolacci di test cablati meglio. Ci sta che un’hobbysta faccia i suoi esperimenti, il processo di apprendimento comporta anche costruire cose fatte male per imparare a farle meglio, ci sta di meno che questo qualcuno le venda… Lo dico perchè gli esperimenti li ho fatti anche io a mio tempo, i primi montaggi e i pastrocchi, ma ho sempre avuto il buon senso di demolire e recuperare i pezzi delle mie prove, potrei mostrarvi delle foto di diversi apparecchi che ho demolito e tutti erano, molto ma molto meglio di questo 300B che per concludere non meritava 700€ ma solo di essere portato in discarica o quanto meno demolito per recuperare quanto di buono ci fosse dentro… (almeno i trasformatori di alimentazione, induttanze, valvole, zoccoli e qualche altra parte). Questa persona ha buttato via 700€, cioè non ha speso poco per avere poco, ha speso poco ma non ha avuto niente! solo 40 kili di immondizia.

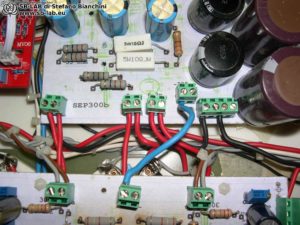

Passiamo poi ad un’altro 300B, un pushpull … (la 300B è quotata dai venditori di fuffa!)

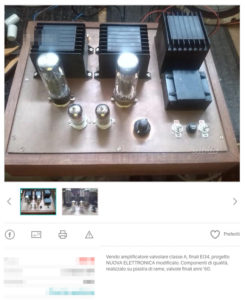

Questo è stato venduto a 800€, cablato un poco meglio del precedente, vantava di montare prestigiosi trasformatori d’uscita di bartolucci, che da soli valevano la cifra richiesta… Anche questo apparecchio però una volta a casa dello sfortunato acquirente emetteva botti dall’interno perchè un condensatore caricato ad alta tensione, fissato con la sola colla a caldo, si era staccato e scaricava sulla lamiera, è stato sistemato (non da me) ma messo in funzione emanava un fastidioso HUMM e pure lui non è che suonasse molto bene, mi è stato quindi inviato per vedere cosa si poteva fare e ho iniziato a vedere cose assurde tipo il potenziometro dell’HUMM che agiva su una sola delle 2 valvole del pushpull e altre brutture indicibili nel cablaggio… Inizio poi a osservare i fili che uscivano dalle scatole dove erano chiusi i trasformatori e non mi convincevano, erano cavi con guaina di plasticone da 2 soldi, dietro al foro si intravedeva del silicone nero… provo a misurare uno dei trasformatori d’uscita con il testerino per TU da banco (senza alimentare l’apparecchio per intero) e mi risultavano delle strumentali tanto scarse che nemmeno un trasformatore strappato fuori da un vecchio forno a microonde… Chiamo il proprietario che mi da il permesso di smontare uno dei prestigiosi TU bartolucci… e nascosto in una di quelle scatolette che si comprano dall’altro venditore di milano, bloccato con silicone nero e ritagli di camera d’aria di un cinquantino garelli trovo i famigerati trasformatori d’uscita di nuova elettronica, quelli neri con le orecchie di fissaggio (segate via) e la resina verdone scuro… quindi pure la truffa c’è stata qui…

Avevano tagliato il filo delle placche e facevano funzionare la 300B spingendo sulle prese ultralineari, già detti trasformatori erano scarsi di per sè, poi facendoli funzionare con il 60% dell’avvolgimento lasciato flottante dovevano andare veramente da dio.

Fin’ora ho parlato degli errori di questi “assemblatori” ma anche gli acquirenti hanno commesso errori? quali? Bene iniziamo col citare le credenze popolari per cui ogni valvola suona in un certo modo oggettivo, univoco e assoluto, per cui la 2A3 suona “così”, la 300B “cosà” la EL84 in un modo e la EL34 in un’altro, la KT88 ha i bassi gonfi e i monotriodi siano la panacea di tutti i mali, i perfetti, e tra i perfetti sembra svettare la 300B come la valvola assolutamente migliore di tutte le altre… Bene non esiste nessuna fesseria più grande di questa!

Iniziamo col dire che la gente che parla sui forum, i sui social, o in qualsiasi altro posto che dice di aver sentito come suonava bene la 300B, NON ha sentito suonare la 300B!!! Ha sentito suonare un’apparecchio CON la 300B… un’apparecchio è l’insieme di tutte le sue parti, ci sono trasformatori, condensatori, induttanze, resistenze, altre valvole, il disegno di uno schema che può variare da un’apparecchio all’altro, l’abilità di un tecnico di fare una messa a punto (o non farla visto che tanti montano uno schema e sono in pace così, senza sapere se rispetta certi parametri o no) e alla fine anche il gusto personale di chi ascolta… dimenticavo! la 300B! ma lei è solo uno degli ortaggi nel minestrone e credetemi nemmeno il più importante dell’insieme! E si questo è un dogma per tanti, io sostanzialmente ora sto bestemmiando agli occhi di qualcuno, ma non mi importa le cose sono così e io le dico.

Non voglio dire che un’amplificatore con la 6L6GC suoni uguale a uno con la 2A3, o uno con le KT88 sia uguale a uno con le famose 300B… Partiamo dal presupposto di avere apparecchi costruiti nel migliore del modi.. uguali? forse no… ma non mi azzarderei a dire che uno suona miglio o peggio dell’altro solo sulla base della valvola finale montata, subentra qui il gusto personale, l’orecchio e non vi è una regola precisa, sappiate comunque che dal mio punto di vista le valvole suonano tutte bene, se il progetto è buono tutte possono dare risultati accellenti e assolutamente paragonabili tra di loro… a pari livello, che sia una 300B o una volgare PL36.. le differenze tra vari apparecchi (ripeto sempre considerando apparecchi costruiti nel migliore dei modi) con diverse valvole, tralasciando questioni di potenza, sono sfumature e vanno col gusto personale, tutto qui.

Solo che… Solo che certe valvole, dal punto di vista tecnico, sono più facili da implementare rispetto ad altre, nel senso che tirare fuori 10watt buoni da un single ended con la KT88 è relativamente semplice, tirare fuori gli stessi 10watt da una 300B richiede maggiori capacità progettuali e una spesa maggiore nei materiali. Basta considerare che il filamento di una KT88 lo puoi alimentare in alternata quello di una 300B se vuoi fare una cosa fatta bene lo devi alimentare in continua con un bel filtro con tanto di induttanza, una KT88 la muovi senza problemi con una 6SN7 o una piccola ECC82, la 300B invece richiede qualcosa come 250volt picco/picco sulla G1 e richiede un driver decisamente ben fatto (e non ridotto a una sola valvola) per riuscire a fornire cotanta tensione. Quindi di base 2 apparecchi ben fatti, di risultati sonori paragonabili potrebbero avere costi sostanzialmente diversi!

I costruttori di FUFFA poi dal basso della loro incapacità spesso concentrano i loro sforzi su aspetti marginali o inutili dal progetto, per cui non è infrequente vedere apparecchi costruiti malissimo con trasformatori o componentistica dozzinale, se non palesemente sbagliati, dove vengono reclamizzate caratteristiche del tutto inutili o che avrebbero senso (marginale) in un’apparecchio realizzato come si deve.

Quindi si vedono valvole NOS e condensatori carta olio costosissimi, attenuatori a scatti, morsetti dorati e altra chincaglieria brilluccicosa, montata dentro cose inguardabili come quelle postate sopra, gente che vanta di alimentare tutti i filamenti di valvole a riscaldamento indiretto in corrente continua stabilizzata, cosa che a me farebbe preoccupare! e non poco! perchè se per non far ronzare un’amplificatore che usa valvole a riscaldamento indiretto (ECC8x, KT88, EL34 e simili) devi alimentare i filamenti in continua mi viene da pensare che forse sia cablato malissimo, visto che le valvole a riscaldamento indiretto possono essere alimentate in corrente alternata senza il nessunissimo problema (ad eccezione di preamplificatori ad alto guadagno, la corrente alternata sui filamento non induce nessun problema o ronzio). Vantarsi delle alimentazioni separate per i due canali perchè così essi sono più separati ma poi ci sono 40 fili di MEZZO METRO che si attorcigliano tra di loro dentro la budella dell’amplificatore… Ho visto giocattolini addirittura alimentati con switching (nemmeno un vero trasformatore di alimentazione), però se volevi ti faceva tutte le saldature sullo stampato con l’argento invece dello stagno, cosa completamente inutile (sento orde di gente che ci crede che mi insulta).

Tornando ai nostri acquirenti, purtroppo dare peso a questo vortice di irrazionalità li porta appunto ad acquisti sbagliati, ragionando così anche una scatola da scarpe con piantata sopra una bella valvola dovrebbe suonare bene…

Aggiornamento del 6 aprile 2020, qualcuno deve avermi preso in parola… E ma c’è la 300B della Western Electric deve suonare bene (tristezza infinita che così belle valvole NOS finiscano in mano a certa gente).

La conclusione è che un’amplificatore costruito bene, diventa per forza di cose costoso, e con certe valvole purtroppo i costi aumentano in modo esponenziale. Se si ha a disposizione un budget di spesa limitato il consiglio in assoluto migliore che posso dare è di accontentarsi di apparecchi con valvole meno pretenziose ma meglio costruiti nel loro insieme, non sarei mai voluto arrivare a dirlo ma piuttosto che comprare degli apparecchi come quelli delle foto postate qui sopra è meglio comprare uno dei tanti apparecchietti cinesi a basso costo che circolano su internet, magari non suonano bene, come poi non suonano bene questi accrocchi ma almeno non rischiate di fare la fine di John Coffey… (chi ha visto il film “il miglio verde” dovrebbe ricordare come finisce il protagonista).

Posto di seguito altre foto di impresentabili che mi sono capitati per le mani…

Amplificatore costruito in un mobile realizzato con la plastica usata per servizi sanitari economici (non di ceramica insomma)… privo quindi della minima schermatura da disturbi esterni e neanche a dirlo anche questo era un 300B! Aveva strumentali decisamente scadenti e ovviamente il solito suono moscio e impastato da valvolare mai messo a punto. La finta ditta che li faceva poi si vantava di usare per le sue realizzazioni pregiatissime valvole NOS e di fatti si vedevano in un sito fior fiore di 300B, 2A3 e altre valvole NOS da leccarsi i baffi sprecate dentro apparecchi senza nessun pregio, un gran peccato per quelle bellissime valvole aver atteso tanti anni chiuse in una scatola per fare una fine così ingloriosa.

Un giocattolino con le KT88, trasformatori d’uscita resinati in scatolette di plastica di dimensioni infime, ho usato le stesse scatole per trasformatori adatti a una 6J5 per preamplificatori linea, una manciata di MILLIWATT, inutile dire che un trasformatore d’uscita per una KT88 di dimensioni così ridotte non funzionerà mai bene e presenterà una qualità sonora paragonabile al citofono di casa, può essere comprato a poco prezzo per pasticciare e impratichirsi col saldatore, se il vostro scopo e ascoltare musica di qualità cose del genere dovete assolutamente evitarle.

Amplificatore PA della CGE, se ne vedono anche tanti della Geloso simili a questo, qualcuno li modifica per suonarci la chitarra elettrica e per questo scopo forse vanno benissimo, il chitarrista cerca la distorsione che faccia strillare il suo strumento, chi invece vorrebbe ascoltare buona musica dovrebbe evitare assolutamente di comprare oggetti del genere, vale lo stesso discorso della scatola da scarpe… non importa che ci siano valvole o no, il contorno è più importante delle valvole, basta dire che nei bollettini geloso dell’epoca era considerato “di alta qualità” un trasformatore audio con appena 8khz di banda passante! Meno del famoso telefono a rotella grigio della SIP che arrivava a ben 11khz un campione di qualità a confronto, non potete pensare di fare ascolti decenti con apparecchi simili (poi se il vostro gusto è questo va bene, ma non sono e non saranno mai HiFi come i vini nel bricchetto di cartone, fatti con le polverine, non sono buoni come vini veri), per il collezionismo o per pasticciare col saldatore vanno bene. Come estimatore di apparecchi d’epoca quale io sono considero questi apparecchi come cimeli, il problema è che la foto che posto è di un apparecchio che era stato tutto verniciato, agghindato e tirato a lucido da qualcuno che lo spacciava come amplificatore HiFi di cui vendeva appunto una coppia dualmono. Li avesse lasciati almeno del colore originale era considerabile un restauro di apparecchiatura d’epoca, invece li ha pure rovinati.

Valvole avvitate al legno… Avete presente quanto scaldano le valvole mentre funzionano?…

Ecco un’altro impresentabile per 150€, un tizio che ha preso il kit Single Ended di nuova elettronica, un kit che montava trasformatori di un’indecenza indescrivibile, roba da far sembrare HiFi Hi End anche le 2 lattine collegate con la corda, ci ha fatto una scatoletta di legno, una piastra di rame, dice di averci montato dentro dei componenti di “qualità” e come ciliegina sulla torta ci ha immolato sopra una coppia di EL34 NOS. Costa poco ma sono soldi buttati via, non c’è condensatore, resistenza e valvola NOS che possa far suonare bene trasformatori del genere, se volete ascoltare musica buona lasciate perdere. Però in casi del genere visti i prezzi potrebbe essere interessante capire che componenti ci ha messo dentro e capire se le valvole sono davvero NOS e loro condizioni di usura, potrebbe essere interessante da demolire per recuperare le parti, probabilmente se sono buone solo le EL34 NOS valgono quello che viene chiesto.

Insomma se volete un valvolare qualcosa dovete spendere, è inutile, se avete solo 50€ comprate un t-amp, non sarà a valvole ma suonerà meglio di certe cose che circolano.

Ho già comprato un’impresentabile, che posso fare ???

Purtroppo per voi le strade che avete sono poche, il più delle volte l’unica cosa possibile è demolirli e recuperare quel poco che c’è di riutilizzabile per fare qualcosa di costruito meglio e ovviamente funzionante meglio, anche se però il valore che si recupera spesso è un decimo di quello che si è speso.

Risposte veloci

- Voglio un valvolare ma vorrei spendere pochissimo, come posso fare? Risposta: Tieni i soldi in tasca, sarebbe come gettarli nel gabinetto!

- Vorrei spendere relativamente poco, diciamo entro il migliaio di euro e vorrei un valvolare che va bene, che dovrei scegliere? Evita come la peste qualsiasi cosa che monti valvole rinomate come 2A3, 300B 845, 211. Evita apparecchi con molte valvole in parallelo, non cercare apparecchi di grande potenza, accontentati di stare attorno i 10/15watt massimi, cerca di capire se l’apparecchio è costruito bene, solido, non dare importanza a particolari insignificanti tipo attenuatori a scatti, morsetti di rodio, doppie alimentazioni o alimentazioni separate, saldature di argento e altre cavolate, se il venditore se ne vanta è possibile che non abbia curato per niente gli aspetti veramente importanti dell’apparecchio. Valuta di acquistare un’apparecchio cinese magari per fargli dare un’upgrade da un bravo tecnico. Oppure modifica una scatola di montaggio cinese.

- Vorrei un 2A3 – 300B – 845 – 211 che va veramente come si deve, è possibile? Si ma è praticamente impossibile averlo per meno di 1000€.

Per concludere l’articolo: Ricordate che un’amplificatore ben costruito, con buoni trasformatori, anche se usa la più economica e snobbata valvola da TV suonerà sempre MEGLIO di un’amplificatore mal costruito o con trasformatori scadenti, anche se questo amplificatore monta la 300B o la 2A3.

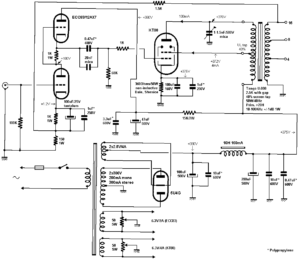

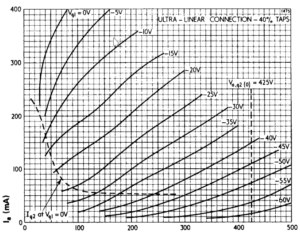

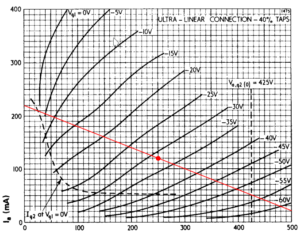

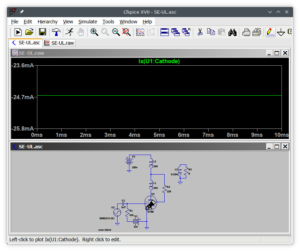

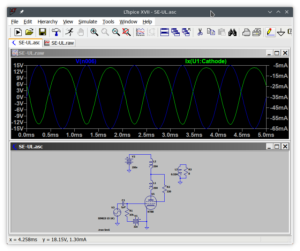

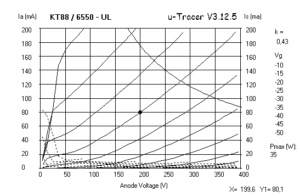

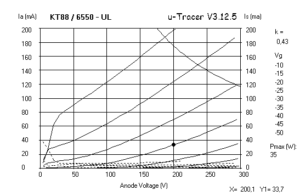

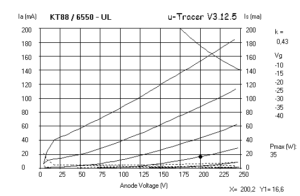

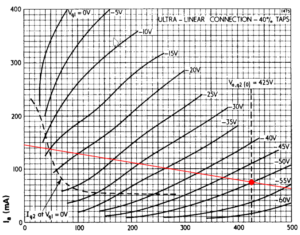

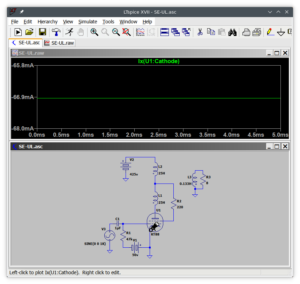

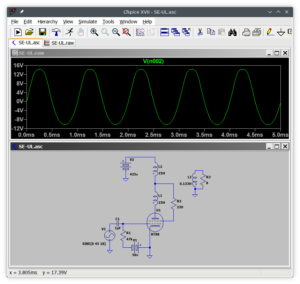

Quelli di norman koren sono buoni, comunque i risulti sulla distorsione della KT88 SE+UL li ottieni tali e quali anche con una KT88 vera sul tavolaccio di prova o sui vari amplificatori pastrocchio che ho avuto in mano, autocostruiti dai clienti o venduti in giro dai vari cinesi o non cinesi… Il guadagno del tubo diminuisce sulle tensioni alte e aumenta in basso (si vede anche a occhio guardando le curve) rendendo la valvola estremamente assimetrica, in pushpull funziona perchè sovrapponi le 2 valvole ribaltate una con l’altra che produrranno una piccola distorsione di terza ma è palese che diventa un distorsore inaccettabile in single ended.

Ci sono diversi file spice in giro della KT88, dove hai trovato il file spice affidabile a cui fai riferimento? Grazie

Tu stai parlando di un pushpull, l’ultralinare nei pushpull va bene e non è un problema, anzi per le KT88 va meglio che a pentodo. Il problema dell’ultrlineare è se lo vuoi fare in single ended, in quel caso la valvola lavora con le 2 semionde fortemente assimmetriche. Per capire se un trasformatore è in corto bisognerebbe iniettare segnale sul suo primario e vedere se sul secondario esce pulito o con delle distorsioni, con un tester non lo puoi capire. Di certo però un trasformatore con un pezzo di avvolgimento in corto emetterebbe pernacchioni e non solo un leggero rumorino…

Buon giorno,

come prima cosa La ringrazio per la spiegazione, ne faro’ tesoro.

Ho una domanda, ho riparato un amplificatore in Kit di nuova Elettronica (LX1113).

Monta 2 KT88 in configurazione Push-Pull ultralineare (grazie a lei ora so’ cosa significa).

Dopo aver riportato in vita detto amplificatore, piste bruciate e resistenze di griglia schermo esplose, sostituite due ECC82, una KT88 ed effettuate le tarature della corrente di bias mi sono accorto che un canale aveva un leggero ronzio (16 mVpp), indagando ho scoperto che l’avvolgimentio dell’ultralineare di una sola KT88 (quella che era in cortocircuito fra catodo e griglia schermo) risulta con caratteristiche alterate (gli altri avvolgimenti sono perfetti ).

L’amplificatore sembra funzionare ma non vorrei che questa condizione porti ad un nuovo disastro. Quali rischi si corrono a lasciarlo cosi’?

Cosa mi consiglia di fare? e’ indispensabile la sostituzione del trasformatore di cui sopra?

E’ la mia prima riparazione su un valvolare.

Cordialmente

Antonio

Come ho scritto sull’articolo a mio parere l’uso di ultralineare in configurazione SE non porta nessun vantaggio ma solo maggiore distorsione, basta che guardi le curve di esempio della KT88 sull’articolo, come puoi vedere è assimetrica,, la distanza tra le varie linee inizialmente è più larga che verso la fine, in SE non è lineare. L’UL è nato per essere usato nei pushpull dove diventa vantaggioso usarlo, se con la 6V6 triodo ottieni 3 watt con l’UL ne hai forse 3,2?! ma distorce molto di più! non ha senso, fallo andare a triodo, oppure se vuoi più potenza a pentodo. Poi fai quello che vuoi, ma io non lo farei. Posso segnalarti questo progetto https://www.sb-lab.eu/sb-varuna-phono-single-ended-6v6gt/ , di cui potrei rendere disponibile lo schema come premium, posso fornirti il set di trasformatori per realizzarlo o per realizzare quello che hai trovato su internet, ho visto lo schema è molto semplice e va bene per cominciare, oltre alla 12AU7/ecc82 potresti usare anche altre valvole simili e anche la poco conosciuta e snobbata ECC84 che è antesignana della ECC88, ha un mu di poco superiore alla ecc82 (24 invece di 22) ma la pendenza della curve è molto inferiore (ha una resistenza interna che è quasi la metà di quella della ECC82!), potrei anche suggerirti qualche modifica come ad esempio un feedback disattivabile o variabile così puoi sentire la differenza ad orecchio e formare una tua preferenza invece di dar solo credito ai soliti guru.

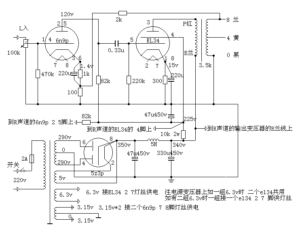

Ciao ho letto con interesse tutta la trattazione e siccome mi stò accingendo anche io alla costruzione di un single end (modesto in potenza e senza tante pretese essendo il mio primo…) con finali 2x 6V6 pilotate da 1/2 triodo ecc82 per canale, vorrei chiedere un parere.

Lo schema che ho trovato in rete e che mi è piaciuto è realizzato con TU a presa intermedia. Cito il modello per chiarezza: 6V6 Marblewood.

Dovendo approvvigionarmi dei 2 TU, mi domando se un TU ultralineare non è sufficiente, anche in considerazione del fatto che ho visto altri schema dove la tensione di graglia schermo viene prelevata dalla tensione anodica tramite una resistenza.

Ringrazio e attendo un parere